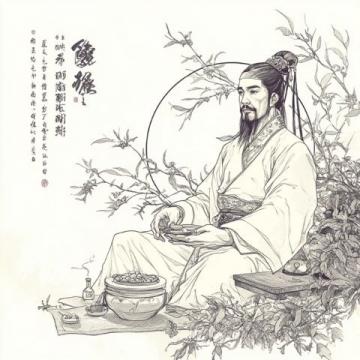

论语中的"孔子食不厌精,脍不厌细"表明孔子对美味的追求。

作者:佚名|分类:生活杂谈|浏览:89|发布时间:2025-02-11

《论语》记载的孔子饮食之道,让我们惊叹于他的讲究程度。我们现代人是否还能尝试这些古老的食物?

春秋时期,主食是稷、黍、麦、稻、菽和麻,而现在这些食物已经不再被视为主食了。其中麻曾经是平民的主食,但现在已然被淘汰,这可能意味着它并不是很好吃。然而,我们可以使用黍来制作粽子,尽管与糯米粽子的口感相比,它似乎有所不同。菽则主要供平民食用,是他们蛋白质的重要来源,因为平民难以获得肉类食物,因此也被称为“肉食者”。其他三种食物都是我们现在常见的食物。

孔子关于食物不厌精细的描述,让我们想起了灌汤包、烧麦或枣糕,但是这些并不是他经常吃的食物。春秋时期,人们只有一种方式来食用粮食,即煮。考虑到地理位置和口感,孔子最可能经常煮的小米粥。但是“精”并不意味着做法复杂,而是尽可能去除壳和杂质。

在孔子的时代,人们还没有发明石转磨机,这使得他们不能食用面粉制成的食物直到汉代。这也意味着孔子是吃不到了面的。再来说“脍”,就是细切的肉。这个词经常与“生”组合使用,即生肉片。在《水浒》中,张顺命令酒保将一尾鱼切成“脍”,这可能意味着切成生鱼片。这是切得越薄越好吃的意思。

孔子被视为美食家,他的小米粥和鱼生,在现代人看来也很诱人食欲。

(责任编辑:佚名)