北宋文学家范仲淹生平与成就解析

作者:佚名|分类:百科常识|浏览:89|发布时间:2025-02-10

范仲淹(989-1052)

范仲淹,字希文,别号朱说,谥号文正,后世尊称为“范文正公”。他出生于江苏省徐州市,祖籍陕西省彬州市。后随家迁至苏州吴县(今江苏苏州市吴县)。范仲淹是北宋时期杰出的政治家、军事家和文学家。其作品《范文正公集》和《范仲淹全集》流传至今。

范仲淹自幼丧父,母亲谢氏改嫁长山朱氏,范仲淹随母姓改名为朱说。他自幼勤奋好学,生活简朴,曾在应天府(今河南商丘市)师从戚同文学习,昼夜苦读,并以“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”为座右铭。

大中祥符八年(1015年),范仲淹通过科举考试步入仕途。他历任广德军司理参军、兴化县令、秘阁校理、陈州通判、苏州知州、权知开封府等职,期间因直言敢谏多次受到贬谪。他还参与西北战事,采取“屯田久守”的策略巩固边防。

在抵御西夏的战争中,范仲淹采取了一系列有效的军事策略和治理措施,使得西夏人对他既敬畏又钦佩。他号令严明,展现了卓越的军事才能和领导风范。不仅对西夏形成了强大的威慑力,还积极推动边境地区的经济发展和民生改善,为当地百姓带来了福祉。因此,西夏人称他为“小范老子”,这一称呼也从侧面反映了他在当时的影响力和声望。

后来,他主持了“庆历新政”,但由于反对声音过大,最终以失败告终。

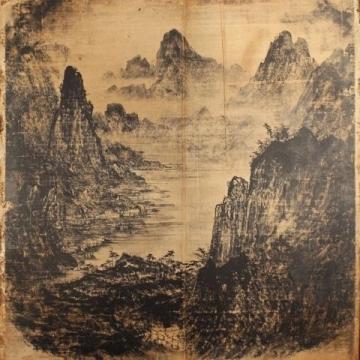

他的诗词风格清新悲壮,内容贴近实际,感情真挚激昂。尽管词作产量不高,但艺术风格细腻婉约,擅长将自然景物与人情世态相融合。范仲淹在中国宋词发展史上具有重要地位。他是中国历史上“第一位边塞词人”,一生仅留下五首词,其中三首为豪放派先声,另外两首则是宋词由花间向婉约转型的代表作。

在散文创作上,他的作品以政论、书信和游记为主。他论述时政,逻辑严密,具有很强的说服力。文章结构巧妙,虚实结合,相得益彰。范仲淹非常重视文章的政治教化作用,认为文章关乎社会风俗的醇厚凉薄、国家的兴衰成败。针对宋初文坛的柔靡之风,他提出宗经复古、文质相救、厚其风化的文学思想,对宋初文风的革新产生了积极影响。他关注社会现实,倡导义理,具有强烈的时代感和思想性。

范仲淹的散文和词作在当时及后世都产生了深远的影响。他的忧国忧民情怀、崇高的思想境界和精湛的文学艺术技巧,值得我们深入学习和研究。

范仲淹的代表作品在初中阶段主要有《岳阳楼记》和《渔家傲》。

(责任编辑:佚名)