从印度佛教神祗到中国本土英雄:哪吒的文化演变与文史故事

作者:佚名|分类:百科常识|浏览:86|发布时间:2025-02-22

众所周知,哪吒这个名字早已深深刻印在人们心中,他的形象从一名守护佛教的护法神逐渐演变成中国本土化的文化符号。然而很多人可能不知道,哪吒背后的历史是如何跨越文化、宗教与文学的漫长历程。

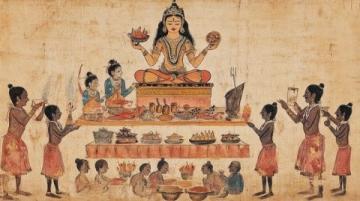

哪吒最初起源于印度佛教中的 “那罗鸠婆、那吒俱伐罗” 。在古印度神话中,他是北方毗沙门天王的后辈,最初是一位守护佛教的护法神。其原型最早见于十六国时期北凉汉译佛教典籍《佛所行赞》中的 “那罗鸠婆” ,在唐代长安大兴善寺不空和尚翻译的佛经里,哪吒全名那吒俱伐罗。此时的哪吒形象,主要是少年模样,守护着佛教。随着佛教在中国的本土化进程,哪吒的形象也不断演变。在宋代,在佛教禅宗史书《五灯会元》中,出现了 “析肉还母,析骨还父” 的情节,这一细节丰富了哪吒的故事,使其更具传奇色彩。南宋时期,李靖演化为佛教的毗沙门天王,哪吒自然而然成了中国人。

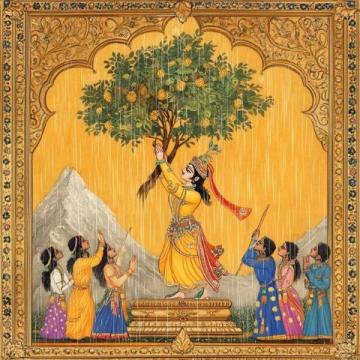

到了元代,在杂剧《二郎神醉射锁魔镜》中,哪吒已拥有三头六臂的形象,此时东海龙王、石矶娘娘、莲花化身等元素也都已出现,与后代民间传说非常接近。明代对哪吒的形象塑造和传播起到了关键作用。在《三教搜神大全》中,将哪吒的身份改造成 “本是玉皇驾下大罗仙” ,让他从佛教神祗皈依道家,完成了彻底的中国本土化。而在《西游记》和《封神演义》中,哪吒的形象更是深入人心。

《西游记》里,哪吒是天宫的孩童神将,与孙悟空交手时,其六般兵器名目俱全,“火轮” 首次出现,这也是《封神演义》中 “风火轮” 的前身。《封神演义》则把哪吒的故事描绘得更加精彩,他是陈塘关守将李靖的第三子,由玉虚镇教奇宝 “灵珠子” 投胎转世,其老师变成了乾元山金光洞太乙真人。

在道教中,哪吒被尊奉为护法神,头衔众多,如中坛元帅、通天太师、威灵显赫大将军、三坛海会大神等,俗称太子爷、三太子 。在民间信仰里,他是镇海之神、海民的保护神,尤其在台湾,哪吒三太子的信仰极为普遍。

哪吒所代表的反抗精神,如 “剔骨还父” 反抗父权与礼教,被鲁迅评价为体现了 “童心的自由与成规的冲突” ;莲花化身则象征着生死观与重生哲学,呼应道家 “肉身可朽,元神不灭” 的思想。

哪吒从印度佛教的护法神,历经数百年的演变,在中国文化的土壤中生根发芽,成为了融合佛道文化、承载民间信仰与文学创作的独特符号。他的人物故事还在继续流传,将会在更多的文化作品中展现新的魅力,吸引着一代又一代的人去探寻其背后的文史奥秘。#哪吒#

(责任编辑:佚名)