古人如何通信?哪些方式曾被用作传递信息的工具?涨知识了!

作者:佚名|分类:百科常识|浏览:87|发布时间:2025-02-11

历史文化——古人通信方式探秘:你了解多少?

1.仙鸟传信:在古代神话传说中,西王母饲养了三只青色的小鸟,它们承担着为西王母取食和传递信息的重任。因此,“青鸟”被用来象征信使。李商隐在其诗作中写道:“遥远的距离不再是障碍,青鸟殷切地代我探望”,表达了对频繁通信以传递思念之情的期盼。

2.鸿雁传书:这个典故源自汉朝的历史人物苏武。据《汉书》记载,他被匈奴扣留期间,匈奴谎称他已经去世。然而,在一次汉匈两国和解时,汉使向匈奴单于展示了一只脚上绑有帛书的大雁,信中提到苏武尚在某大湖附近。得知真相后,单于才允许苏武返回汉朝。自此,“鸿雁”便被用来指代信件或传递信息的人,如李清照诗句“问讯谁家玉笛声?云中雁字回时,月满西楼”,借月圆时分见到归雁,抒发了对远方书信的期待。

3.鲤鱼寄语:在汉乐府的一首诗《饮马长城窟行》里,有“客从远方来,遗我双鲤鱼。呼儿烹鲤鱼,中有尺素书”之句。这里的“双鲤鱼”实际上是指藏着信件的信函。古人会使用两片刻成鲤鱼形状的木板,一盖一底,夹住信纸,因此书信也常被称作“双鲤”或“鱼书”。而“尺素”则是指小幅的绸缎,古人常用它来书写信件或文章,也是古代对信件的别称。古诗词中常出现这些词汇,如“长江无处觅锦书,寄情于梦入秦关。”“隔岸高楼,望断双鱼音讯。”“飞鸿送梅花,鱼传尺素,积怨深重难消解。”

4.黄犬带信:在西晋时期,陆机有一只名叫黄耳的狗,深受他喜爱。陆机离家在外,久未归乡,曾戏言让黄耳帮他送信。令人惊奇的是,黄耳竟然完成了任务,不仅将信送达,还带回了回信。于是,“黄犬寄家书”成为了一段佳话,而“黄耳”也成了信使的代名词。虽然其他故事可能带有神话色彩,但鲤鱼传书的故事似乎更接近历史事实,至于青鸟和鸿雁的故事,则不如鸽子传递信息那么常见。当然,除了这些传说,古代通信主要依赖的是邮政系统。

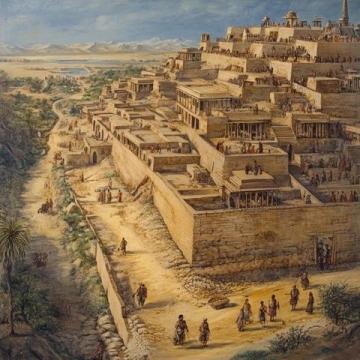

5.古代邮递:古代的邮件系统被称为邮驿。邮驿制度可以追溯到西周时期,春秋战国时各国都有自己的邮递网络。秦朝时每十里设一亭供邮差休息,三十里内设有驿站,配备人手和马匹。汉代邮驿进一步发展,遍布各地的邮亭和驿站形成了密集的系统。唐朝的邮驿系统庞大而复杂,包括陆地、水上以及水陆兼备的站点,并根据繁忙程度配置人力和交通工具。唐诗中描述“一驿过一驿,驰骋如流星。清晨从长安出发,傍晚已至陇山头”,可见其效率之高。宋代在驿站的基础上增设了递铺,急递铺日夜不停歇,每到一处就换马匹,每隔几处则更换信使,速度惊人。明清时期邮驿制度更加完善扩大,清代的皇华驿作为京城的通信总汇,堪称全国邮路的核心。

古人捧读手中的素书,信中所载何事?或问候饮食,或表达思念。从古至今的邮递变迁,虽然现代通信便捷,但传统信件承载的情感却无法被替代。这种深沉绵长的情感,超越了时间的尘埃,历久弥新。

(责任编辑:佚名)