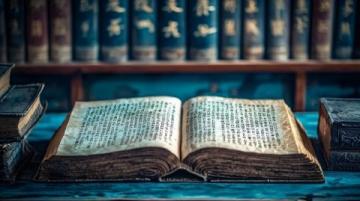

中国传统纪传体史书的结构与特点解析

作者:佚名|分类:百科常识|浏览:84|发布时间:2025-04-03

纪传体是中国传统史学的一种重要形式,它通过为人物撰写传记的方式来记录历史事件和人物生平。这种体裁将本纪、列传与时间线索相结合,形成了一种综合性的叙述结构,既展现了个体的历史贡献,也描绘了整个时代的宏观背景。

从构成上看,纪传体史书包括“本纪”、“世家”、“列传”、“书志”、“史表”和“史论”六个部分。其中,“本纪”记录的是帝王的生平事迹;“世家”则侧重于诸侯和贵族的历史记载;而“列传”则是对各个领域代表性人物的个人经历进行详细的叙述。

此外,还有专门用于记载各种制度、风俗等历史细节的部分称为“书志”,以及以图表形式展示重要信息的“史表”。例如,“世表”、“年表”、“月表”和“人表”等,它们帮助读者更直观地理解历史发展过程中的关键节点。“史论”部分则包括卷首序言、篇末评论等内容,反映了作者对特定人物或事件的看法。

中国历史上第一部采用纪传体编写的著作是西汉时期的《史记》,由司马迁所著。这部巨作涵盖了从上古黄帝时代直到汉武帝太初年间的历史跨度,共计一百三十篇,时间跨度长达三千年左右。为了完成这一宏伟的任务,司马迁耗费了近二十年的时间,足迹遍布大江南北。

《史记》不仅是我国最早的纪传体历史著作之一,同时也是一部文学价值极高的作品,被誉为“史家之绝唱”和“无韵之离骚”。继《史记》之后,《汉书》成为了又一部重要的纪传体断代史。这部由班固编撰的作品详尽地记录了西汉二百多年的历史。

自《汉书》问世以来,中国历代修撰正史的惯例便确立下来:使用“纪、表、志、传”的结构,并以单一朝代为单位进行编写。此后的官方历史著作如“二十四史”等,都遵循了这一模式。不仅在中国境内流传广泛,朝鲜和日本也受到这种体裁的影响,在其本国的历史书写中采用类似的方法。

(责任编辑:佚名)